Suchen und Finden

Service

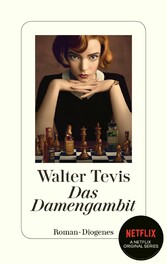

Das Damengambit

Walter Tevis

Verlag Diogenes, 2021

ISBN 9783257611892 , 416 Seiten

2. Auflage

Format ePUB

Kopierschutz Wasserzeichen

Vom Tod ihrer Mutter erfuhr Beth von einer Frau mit einem Klemmbrett. Am Tag danach erschien im Herald-Leader ein Foto von Beth. Darauf stand sie in einem schlichten Baumwollkleid auf der Veranda des grauen Hauses am Maplewood Drive. Selbst damals war sie ein unscheinbares Ding. Unter dem Foto hieß es: »Elizabeth Harmon, durch den gestrigen Auffahrunfall auf der New Circle Road zur Waise geworden, blickt einer ungewissen Zukunft entgegen. Seit dem Unfall, der zwei Tote und mehrere Verletzte forderte, hat die achtjährige Elizabeth keine Angehörigen mehr. Das Mädchen, das zu dem Zeitpunkt allein zu Hause war, erfuhr von der Tragödie, kurz bevor das Foto geschossen wurde. Nach Mitteilung der Behörden wird sie staatlicher Fürsorge anvertraut.«

Im Methuen-Kinderheim in Mount Sterling, Kentucky, bekam Beth, wie alle anderen Kinder auch, zweimal am Tag ein Beruhigungsmittel. Es sollte ihnen zu einem »ausgeglichenen Gemüt« verhelfen. Soweit sich das beurteilen ließ, war mit Beths Gemüt alles in Ordnung, doch schluckte sie die kleine Pille gerne. Tief im Magen lockerte sie etwas, und die zermürbenden Stunden im Heim ließen sich leichter verdösen.

Mr. Fergussen händigte ihnen die Pillen in einem kleinen Pappbecher aus. Neben den grünen für den Gemütsausgleich bekamen sie auch orangefarbene und braune zur Stärkung des Körpers. Die Kinder mussten dafür anstehen.

Die Größte unter ihnen war das schwarze Mädchen, Jolene. Sie war zwölf. Am zweiten Tag stand Beth hinter ihr in der Vitaminschlange. Jolene drehte sich zu ihr um und fragte mürrisch: »Echte Waise oder Bastard?«

Beth wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie hatte Angst. Sie standen weit hinten in der Schlange und durften nicht weg, bis sie an das Ausgabefenster gelangten, hinter dem Mr. Fergussen stand. Beth hatte mitbekommen, wie ihre Mutter den Vater einen Bastard nannte, aber sie wusste nicht, was das zu bedeuten hatte.

»Wie heißt du, Kleine?«, fragte Jolene.

»Beth.«

»Ist deine Mutter tot? Und dein Vater?«

Beth starrte sie an. Die Wörter »Mutter« und »tot« waren unerträglich. Sie wollte davonlaufen, konnte aber nirgends hin.

»Deine Eltern«, sagte Jolene, und es klang beinahe mitfühlend, »sind die tot?«

Beth brachte nichts heraus. Wie versteinert stand sie in der Schlange und wartete auf ihre Pillen.

»Gierige Schwanzlutscher seid ihr alle!« Es war Ralph aus dem Jungentrakt, der das rief. Sie hörte es, weil ein Fenster der Bibliothek zu dem Trakt hinausging. Unter einem »Schwanzlutscher« konnte sie sich nichts Rechtes vorstellen, es war ein seltsames Wort. Sie war sich aber vom Klang her sicher, dass man dem Jungen den Mund mit Seife auswaschen würde. Bei ihr hatten sie das wegen »verdammt« getan, dabei hatte ihre Mutter das ständig gesagt.

Beim Friseur musste sie vollkommen reglos dasitzen. »Nicht rühren, sonst ist ein Ohr ab.« In seiner Stimme lag keine Spur Humor. Beth bewegte sich so wenig wie möglich, aber völlig still sitzen konnte sie nicht. Der Friseur brauchte ewig lange für den Ponyschnitt, den er allen hier verpasste. Um sich abzulenken, dachte sie über das Wort »Schwanzlutscher« nach. Sie konnte sich darunter höchstens einen Vogel vorstellen, einen Mauersegler oder so. Aber sie spürte, das war es nicht.

Der Hausmeister war auf der einen Körperseite dicker als auf der anderen. Er hieß Shaibel. Mr. Shaibel. Als Beth eines Tages in den Keller musste, um dort die Tafelwischer auszuklopfen, sah sie ihn auf einem Metallhocker neben dem Heizkessel sitzen und nachdenklich auf ein grünweißes Damebrett starren. Doch anstatt der Damesteine standen seltsame geformte Plastikdinger darauf, manche größer als die andern. Von den kleineren gab es besonders viele. Der Hausmeister blickte zu ihr auf. Da verließ sie schweigend den Raum.

Freitags gab es Fisch, ob man katholisch war oder nicht. Es waren quadratische Stücke in einer dunkelbraunen, trockenen Panade, überzogen von einer dickflüssigen orangen Sauce, die wie Salatdressing aus der Flasche aussah. Die Sauce schmeckte süßlich und überhaupt furchtbar, der Fisch darunter war noch schlimmer. Er reizte sie beinahe zum Brechen. Aber man musste ihn bis zum letzten Bissen aufessen, sonst kam das Mrs. Deardorff zu Ohren, und dann wurde man nicht adoptiert.

Manche Kinder wurden vom Fleck weg adoptiert. Eine Sechsjährige namens Alice war einen Monat nach Beth ins Heim gekommen und nach gerade mal drei Wochen von nett aussehenden Leuten mit einem fremden Akzent mitgenommen worden. Als sie Alice abholten, gingen sie durch die Mädchenabteilung. Beth hätte sie am liebsten umarmt, so glücklich wirkten sie, doch als die beiden sie ansahen, wandte sie sich ab. Andere Kinder waren schon lange da und wussten, dass sie hier niemals wegkommen würden. Sie nannten sich selber »Lebenslängliche«. Beth fragte sich, ob sie auch eine »Lebenslängliche« war.

Der Sportunterricht war furchtbar, und am schlimmsten war Volleyball. Nie erwischte Beth den Ball richtig. Entweder sie drosch wild auf ihn ein, oder sie drückte ihn mit steifen Fingern weg. Einmal tat sie sich dabei so weh, dass ihr Finger anschwoll. Die meisten anderen Mädchen lachten und riefen beim Volleyball, Beth nie.

Mit Abstand die beste Spielerin war Jolene, und das nicht nur, weil sie älter und größer war. Sie wusste immer genau, was zu tun war, und wenn der Ball in hohem Bogen übers Netz flog, kam sie genau darunter zu stehen, ohne »Aus dem Weg« schreien zu müssen, und dann schnellte sie hoch und schmetterte den Ball mit einer langen, geschmeidigen Armbewegung hinüber. Wer Jolene in der Mannschaft hatte, gewann immer.

Eine Woche nachdem Beth sich am Finger verletzt hatte, nahm Jolene sie beiseite, als die anderen Mädchen schon zu den Duschen liefen. »Ich zeig dir mal was«, sagte sie. Sie hielt die Hände nach oben, die langen Finger gespreizt und leicht gebogen. »So macht man das.« Dann winkelte sie die Arme an und ließ die Hände, die einen imaginären Ball umfassten, sanft nach oben wippen.

»Versuch’s mal.«

Beth versuchte es, zunächst recht linkisch. Lachend zeigte Jolene es ihr noch einmal. Beth probierte es wieder, und allmählich klappte es besser. Dann holte Jolene den Ball, und Beth musste ihn mit den Fingerspitzen auffangen. Nach ein paarmal fiel ihr das sogar leicht.

»Das übst du mir, hörst du?«, sagte Jolene und eilte in die Dusche.

Beth übte die ganze Woche über, und von da an machte Volleyball ihr nichts mehr aus. Sie wurde nicht gut darin, hatte aber keine Angst mehr davor.

Jeden Dienstag nach dem Matheunterricht schickte Miss Graham Beth mit den Tafelwischern nach unten. Das galt als Privileg – Beth war die beste Schülerin der Klasse, obwohl sie die jüngste war. Sie mochte den Keller nicht, es roch dort muffig, und sie fürchtete sich vor Mr. Shaibel. Doch wollte sie mehr über das Spiel erfahren, das er für sich allein auf dem Brett spielte.

Eines Tages ging sie hin, stellte sich neben ihn und wartete, bis er eine Figur bewegte. Er griff nach einer von denen mit einem Pferdekopf auf einem kleinen Sockel. Dann blickte er auf und sah sie missbilligend an. »Was willst du?«

Normalerweise ging sie jeder Begegnung aus dem Weg, erst recht mit Erwachsenen, doch diesmal machte sie keinen Rückzieher. »Wie heißt das Spiel?«, fragte sie.

Er starrte sie an. »Du solltest oben bei den anderen sein.«

Sie sah ihn ausdruckslos an; gerade weil der Mann so beharrlich an dem geheimnisvollen Spiel saß, ließ Beth sich nicht abwimmeln. »Ich will nicht bei den anderen sein. Ich will wissen, was für ein Spiel das ist.«

Er sah sie genauer an. Dann zuckte er die Achseln. »Es heißt Schach.«

Zwischen Mr. Shaibel und dem Heizkessel hing an einem schwarzen Kabel eine nackte Glühbirne herab. Beth gab acht, dass ihr Kopf keinen Schatten auf das Brett warf. Es war Sonntagmorgen. Oben in der Bibliothek war Gottesdienst, und sie hatte die Hand gehoben, um austreten zu dürfen, und war dann in den Keller gekommen. Zehn Minuten lang stand sie da und sah dem Hausmeister beim Schachspielen zu. Keiner der beiden sagte etwas, doch schien er ihre Anwesenheit hinzunehmen.

Minutenlang starrte er die Figuren an, reglos, mit einem Blick, als würde er sie hassen, dann beugte er sich über seinen Bauch, hob eine Figur mit den Fingerspitzen an, hielt sie einen Moment in der Luft, als würde er eine tote Maus am Schwanz halten, und stellte sie auf ein anderes Feld. Zu Beth sah er nicht auf.

Beth hatte den schwarzen Schatten ihres Kopfes vor sich auf dem Betonboden und sah unverwandt auf das Brett. Sie beobachtete jeden Zug.

Sie war auf die Idee gekommen, sich die Beruhigungspillen bis zur Nacht aufzuheben. Sie halfen ihr in den Schlaf. Wenn Mr. Fergussen ihr die längliche Pille aushändigte, steckte sie sie in den Mund, ließ sie unter die Zunge rutschen, nahm einen Schluck von dem Orangensaft, den man dazu bekam, und sobald Mr. Fergussen beim nächsten Kind war, nahm sie die Pille aus dem Mund und steckte sie in die Tasche ihrer Matrosenbluse....